Popular Reads

Top Results

Can't find what you're looking for?

View all search resultsPopular Reads

Top Results

Can't find what you're looking for?

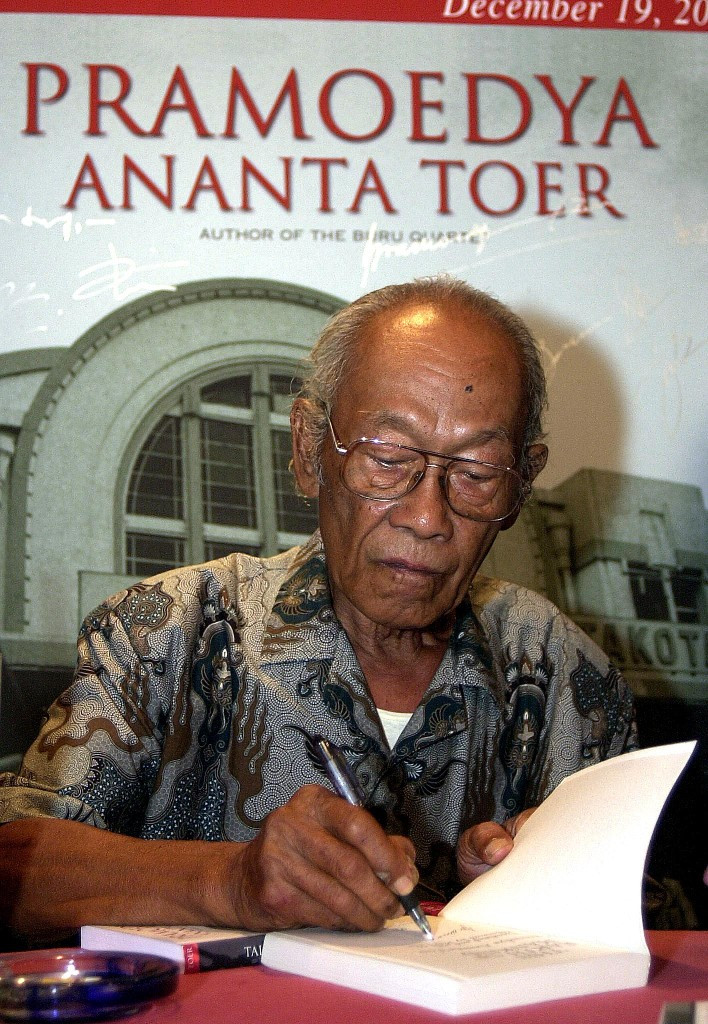

View all search resultsMeneladani Pramoedya

Jika ada yang salah dengan keadaan dunia, Pramoedya tidak puas hanya menulis dan mengomentari. Persis seperti yang dilakukan penulis yang juga kritikus seperti Albert Camus dan Maxim Gorky, ia akan melibatkan dunia melalui tindakan nyata.

Change text size

Gift Premium Articles

to Anyone

Penulis terkenal Pramoedya Ananta Toer bukanlah tipe penulis yang prosa dan syairnya berbunga-bunga, serta ditulis dari dalam menara gading, dibalut kenyamanan gedung berpendingin, jauh dari masalah masyarakat dan perjuangan hidup rakyat biasa sehari-hari.

Jika ada yang salah dengan keadaan dunia, Pramoedya tidak puas hanya menulis dan mengomentarinya. Ia akan mempraktikkan hal yang juga dilakukan oleh para penulis sekaligus kritikus seperti Albert Camus dan Maxim Gorky, yaitu melibatkan dunia melalui tindakan nyata.

Ketika Republik Indonesia masih dalam tahap awal berdiri dan masih harus mempertahankan diri dari kemungkinan kembalinya kekuasaan Kolonial Belanda, setelah Deklarasi Kemerdekaan pada 1945, Pramoedya memutuskan untuk ikut angkat senjata dan bergabung dengan barisan tentara. Ia tak berhenti menuliskan beragam cobaan dan kesengsaraan negara pasca colonial. Tema-tema itu menjadi bahan untuk karya-karya pertamanya, misalnya Perburuan dan Keluarga Gerilya.

Keyakinannya bahwa karya sastra harus berfungsi lebih dari sekadar sarana hiburan, tapi juga sebagai alat untuk melakukan perubahan dalam masyarakat, mendorongnya berafiliasi dengan organisasi sayap kiri Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat).

Dan seperti halnya para ikonoklas lainnya, Pramoedya tidak tertarik menjadi badut penghibur atau juru tulis istana. Penulis, yang meninggal pada 2006 dan merayakan ulang tahunnya yang keseratus pekan ini, fokus memperhatikan masyarakat kelas bawah, kaum terpinggirkan, dan mereka yang dianggap berseberangan dengan hukum.

Sikap skeptisnya yang tak pernah pudar terhadap kekuasaan dan orang-orang yang berkuasa, dalam banyak kesempatan membuatnya terjerumus ke dalam masalah besar.

Tidak ada penulis lain di negeri ini yang lebih sering dijebloskan ke penjara, selain Pramoedya. Ia pertama kali masuk bui pada 1947, dikurung oleh pemerintah Belanda karena bergabung dengan gerakan perlawanan. Ia kembali masuk penjara di bawah pemerintahan Sukarno. Saat itu ia menulis kritik terhadap gerakan pembersihan anti-Tionghoa yang dilakukan militer pada 1959.

Penahanan Pramoedya yang terlama tentu saja terjadi ketika rezim Orde Baru berkuasa. Rezim ini sangat antikomunis, dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Pramoedya menghabiskan total 14 tahun di pengasingan di Pulau Buru dalam kondisi yang sulit, aksesnya pada fasilitas paling dasar, termasuk pena dan kertas, dibatasi.

Namun, bahkan dalam kondisi dihukum dengan bentuk hukuman yang paling keras semacam itu pun, Pramoedya tidak pernah kehilangan kepercayaannya pada kemanusiaan. Ia yakin bahwa kekuatan seni dapat menyelamatkan kemanusiaan dari tekanan yang lebih buruk.

Selama masa penahanan di Pulau Buru, Pramoedya merampungkan Tetralogi Buru: Bumi Manusia, Anak Segala Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Semuanya adalah kisah fiksi tentang lahirnya gagasan Indonesia sebagai sebuah negara. Ia pertama kali menceritakan kisah itu secara lisan kepada sesama narapidana. Di Buru juga, ia merampungkan karya yang oleh banyak orang dianggap sebagai mahakaryanya, sebuah memoir berjudul Nyanyi Sunyi Seorang Bisu.

Karya-karya Pramoedya dari Pulau Buru merupakan jenis fiksi yang dapat membuat merinding para pejabat yang zalim. Jenis fiksi semacam ini menjadi inspirasi bagi para aktivis muda yang tumbuh di tahun 1980-an dan 1990-an untuk bertindak melawan Orde Baru.

Ketika minggu ini para pecinta buku berdatangan ke kampung halaman Pramoedya di Blora, mereka merayakan kemenangan karya-karya sastranya. Mereka juga mengenang masa hidup sang penulis, yang terus menginspirasi generasi pembaca dan penulis yang lebih muda.

Pekan ini, Sebagai bagian dari peringatan seratus tahun Pramoedya, pemerintah daerah Blora berencana menamai salah satu ruas jalan di pusat kota tersebut dengan nama sang penulis. Namun, keputusan itu ditunda menyusul adanya protes dari organisasi kemasyarakatan yang menolak gagasan untuk memberi “seorang komunis” sebuah kenangan penghormatan di kota tersebut.

Tampaknya, tiga dekade setelah rezim Orde Baru pun, pemikiran dan ide Pramoedya masih dianggap terlalu berbahaya.